2024年1月31日

青島顕著『МОСТ』で思い出す社会部長、谷畑良三さん

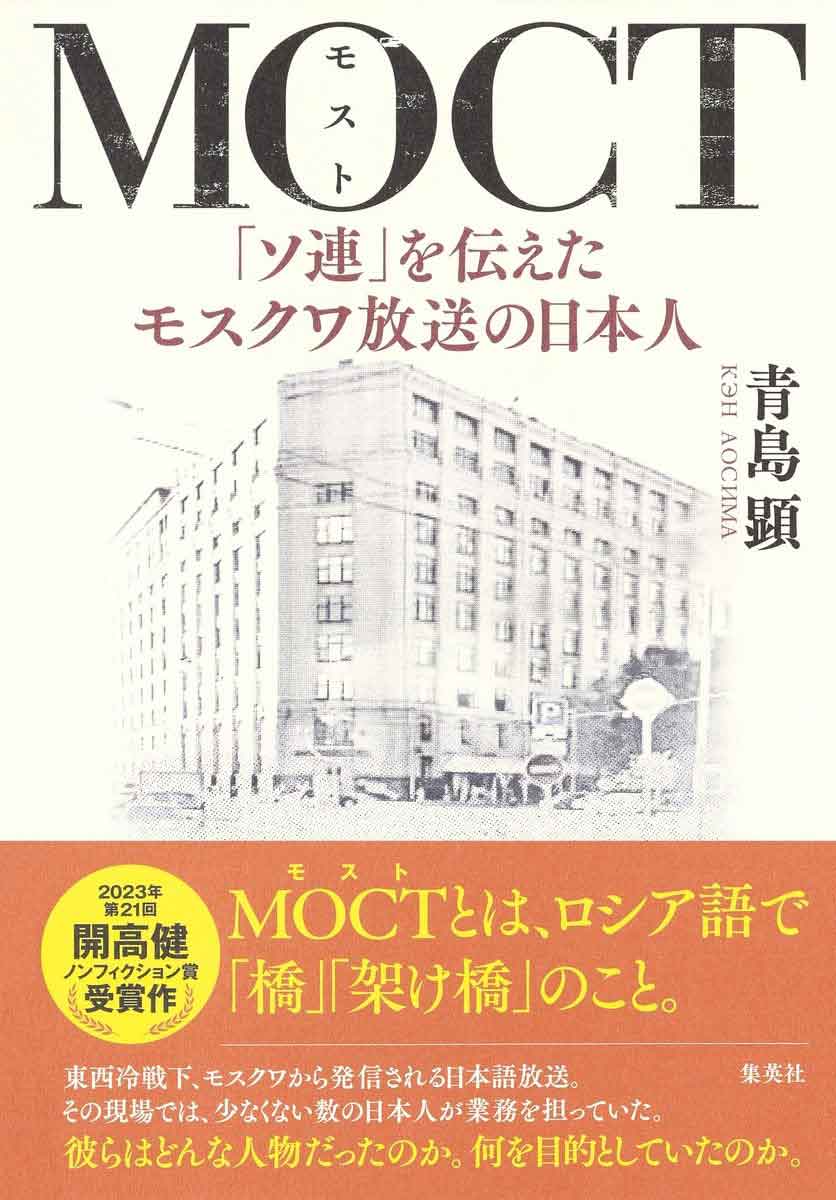

開高健ノンフィクション賞を受賞した社会部・青島顕さん(91年入社)の『МОСТ 「ソ連」を伝えたモスクワ放送の日本人』(集英社)が好評だ。27日の朝日新聞読書面にも取り上げられた。

早大教授(日本近現代史)藤野裕子さんは《「MOCT」はロシア語で「橋」を指す。確かに、本書を通読すると、二つの「橋」が見えてくる》

《ソ連と日本との架け橋になった日本語放送の関係者が、一つ目の「橋」だ》

《……新聞社の仕事のあいまを縫って、幾度もロシア語習得にチャレンジしては挫折しつつ、日本語放送の歴史を調べ続ける。著者自身が、二つ目の「橋」、すなわち過去と現在とをつなぐ架け橋なのだ》

◇

毎日新聞元モスクワ特派員・谷畑良三さん(2000年没73歳)も登場する。ハバロスクで日本向け放送をしていた「哈爾浜学院」25期の同期生についての証言。著作の引用である。

谷畑スキーは、私(堤)が社会部1年生、サツ回りのとき社会部長だった。個人的に話をしたことは全くないが、腹が座った人という印象だった。

《私は戦争中の旧満州・ハルビンでロシア語を学び、ソ連軍進駐を体験した後、1955年はじめてモスクワに特派されて以来、通算5回7年間ほどソ連の内政・外交問題を報道してきた。私の人生の大半、戦後34年間をこの国とつき合ってきたことになる》=『ソビエト外交の発想』(三修社1979年刊)。

「ゆうLUCKペン」第17集(94年12月発行)「私にとっての戦後50年——偏見と独断の孤独な闘い・ソ連報道」にはこう書いている。

《1991年12月末、70年間にわたってクレムリン尖塔に掲げられていた「ツチとカマ」の赤旗を引き降ろして、あまりにもあっけなく国家として解体・消滅する光景に接した時には、歴史の起承転結を見た思いを噛みしめると同時に、ジャーナリストとしての私の‟孤独な闘い”の終わりを告げられたように感じた》

‟孤独な闘い”について、こう書いている。《ソ連情勢を報道し、コメントする場合の難敵はソ連の検閲当局ばかりではなかった。日本世論というとらえどころのない厄介な敵に、いつも悩まされた。不思議なことだが、日本人のロシアびいきは心情的社会主義擁護論と結びついて、ソ連に対する痛烈な批判は右翼反動的な言辞であり、少なくても進歩的文化人のとるべき道ではない——との認識が一般的だった》

谷畑さんは、千葉県の旧制安房中学を卒業して、哈爾浜学院でロシア語を学んだ。1945年5月下旬、関東軍独立機動第一旅団に入営、ソ連軍の来襲に備えタコツボを掘っていた。

ソ連参戦→敗戦・降伏。武装解除の折衝のため旅団長付き通訳となった。「二等兵ではサマにならないので」で少尉へ昇格した。だから「ポツダム少尉だった」と自嘲している。

シベリアに一個旅団規模の捕虜が送り込まれたと続くが、谷畑スキーは「前線ラーゲリ(収容所)を脱走、軍用列車に乗って東満の中心都市で旅団本部のあった吉林に逃げ帰った」。しかし、「白昼堂々の強奪、暴行、婦女子に対する集団凌辱、制止しようとするとマンダリン銃(自動小銃)が火を噴いた」「ハルビンでの貧しくても優雅な白系(亡命)ロシア人を知っている私にとっては、彼らソ連兵がロシア語こそ話しても同じロシア人とは思えなかった」と綴っている。

帰還は終戦の翌46(昭和21)年10月。「ソ連の捕虜になったにもかかわらず、シベリアに連行されもせず無事」だったのである。

そして東京外語大学ロシア語科を48(昭和23)年に卒業して、毎日新聞社に入社、盛岡支局で半年、49年3月、社会部。モスクワと行ったり来たりで、68年8月、社会部長となった。

(堤 哲)