2018年5月7日

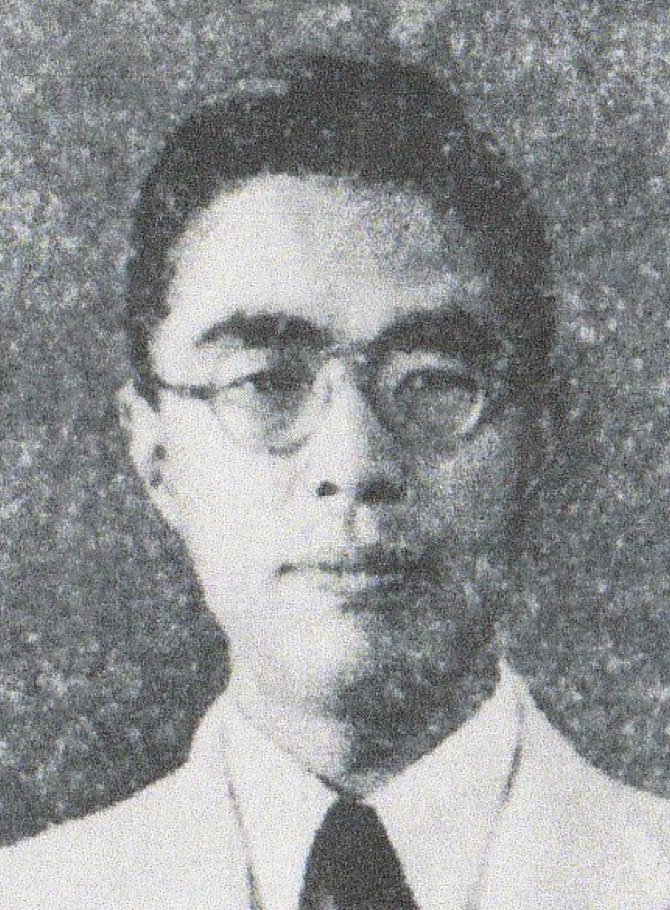

元サンデー毎日編集長の高松棟一郎さん

「高松棟一郎を知っていますか。私のいとこです。戦前、特派員としてアメリカに渡るとき、横浜港で『氷川丸』を見送りました」。

つい最近、90歳になる夫人から尋ねられた。インターネットで検索すると、1935(昭和10)年東大独文卒、東京日日新聞入社。ロンドン、ニューヨーク特派員。戦後、社会部副部長、48(昭和23)年「サンデー毎日」編集長。50(昭和25)年9月退社後、東大新聞研究所教授。59(昭和34)年没48歳。作家林芙美子の恋人だったといわれる、とあった。

《ロンドンからニューヨークに渡って、ブロードウェイに立ったときは、光の洪水に、よくもこういう明るい世界があったものと、呆然とした。

8月15日の夜日本に勝ったVデーのその夜、その広場を群集が埋めつくした。正面タイムス・スクエーアーニューヨークタイムスの電光ニュースのたもとには、新しく平和の女神像が建立されてあったが、その他は、開戦当時と変わらぬまぶしさであった》=「アメリカ映画」1947年7月号。

日本が敗戦した日、高松記者はNYブロードウェイにいたのだ。

林芙美子の小説「浮雲」の富岡兼悟、桐野夏生の小説「ナニカアル」(2010年新潮社刊)で林芙美子が恋をした妻子ある新聞記者は、高松がモデルといわれる。

清水英子著「林芙美子・恋の作家道」(2007年文芸社刊)に、林芙美子が学芸記者・辻平一に宛てた昭和12年6月18日付の手紙が載っている。

《昨日、東日から草津へ参りました。一行は久米(正雄)さん、邦枝(完二)さん、村松(梢風)、吉屋(信子)、獅子(文六)、永戸(俊雄)、高松(棟一郎)、大宅(壮一)、木村(毅)の皆さん、とても面白い旅行でした》

東京日日新聞は、1933(昭和8)年5月、学芸課を学芸部に昇格させ、阿部真之介(元NHK会長)を部長に据えた。「花やかな阿部学芸部長時代」(毎日新聞百年史)で、阿部は、作家や文化人を顧問・社友・嘱託として次々に採用した。菊池寛、久米正雄、吉川英治、高田保、大宅壮一、木村毅、今日出海。それに森田たま、林芙美子、吉屋信子らの女性作家。阿部が主宰した「東紅会」は、女流芸術家らの集まりで、毎月一度夕食会を開き、時には一泊旅行をしたという。

久米正雄は、阿部のあと38(昭和13)年から2年余、学芸部長を務めている。入社3年目の高松も、草津温泉旅行に同行している。作家たちの面倒見係だったか。

辻平一も、「文芸記者三十年」(1957年毎日新聞社刊)に林芙美子との思い出を綴っている。芙美子が亡くなる(1951年6月28日没、47歳)1か月前、「東紅会」旅行で木更津のホテルでの楽焼。

《私は林さんに、小さな徳利を出した。

「この恋ハもへがら辛らきかな 芙美子」

と書いてくれた。これが、最後の思い出になった》

意味深である。辻は、芙美子の2歳年上だった。

息子の辻一郎著「父の酒」(2001年刊)によると、平一は、大阪外語ロシア語科を卒業して、1927年見習生3期生として「大毎」へ入社した。31年から学芸記者となり、作家との付き合いが始まった。1950年「サンデー毎日」編集長。後輩高松棟一郎のあとを継いだ形だが、終戦直後に大阪で、戦時中に改題した「週刊毎日」編集長をつとめており、2度目の編集長だった。源氏鶏太の「三等重役」が爆発的人気を呼んで、在任2年間で部数を30万部から80万部に増やす功績を残している。1981年没、80歳。

さて、高松棟一郎である。1949(昭和24)年に設立された東大新聞研究所(現・大学院情報学環)初代所長の小野秀雄著「新聞研究五十年」(1971年毎日新聞社刊)によると、翌50年に朝日新聞の千葉雄次郎(2代目所長)とともに、東大新研の教授として迎えられた。翌51(昭和26)年には日本新聞学会が創設されるが、その発起人に小野、千葉とともに名前を連ねている。

訃報は、1964年東京五輪の招致決定を報じる1959(昭和34)年5 月27日付で各紙に掲載されたが、心臓マヒによる急逝だった。享年48。

「そういえば棟一郎の妹が、林芙美子さんからの万年筆を兄からもらったと、大事そうにしていたのを覚えています」と、90歳のその夫人はいった。

毎日新聞の人脈は、広くて深い。そのうえ高い。

(堤 哲)