2018年5月14日

事件記者とは別の越後喜一郎さん

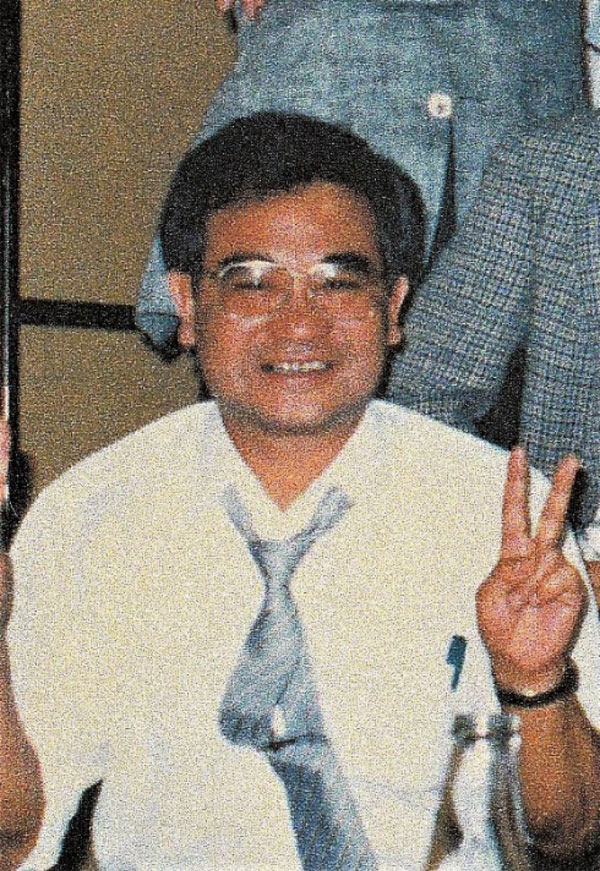

直木賞作家・古川薫さんの訃報(5月5日逝去、92歳)を見て、越後喜一郎さん(2010年没、72歳)を思い出した。

岩倉使節団の旅を追う「歴史紀行 新・米欧回覧」の1ページ特集が始まったのは、1992(平成4)年4月4日付朝刊だった。毎日新聞創刊120周年企画のひとつだった。

《岩倉使節団が先進文明吸収の大命題を背負って、世界一周の壮途についた日から、こんにち経済大国を誇る日本人が「もはや欧米に学ぶものはない」と豪語するまで、120年という歳月が流れた。

『米欧回覧実記』(随行の久米邦武=のち帝国大学教授、歴史学者=ら編)を合わせ鏡として、変容する欧米の現況を写してみたい。それが日本及び日本人における「文明開化の世紀」とは何だったのかを探る私の『新・米欧回覧』である》

第1回で古川さんはこう書いた。

使節団の団長は岩倉具視。副使に木戸孝允、大久保利通、伊藤博文ら。当時9歳の津田梅子ら女子留学生も5人いた。明治4年(1871年)11月に横浜港から出発し、1年10か月後に帰国した。

古川さんに同行したのが、当時編集委員だった越後さんで、特集ページに「取材カバン」のカットでミニコラムを執筆した。もうひとり、元写真部員でフリーのカメラマン・平沢一郎さんが写真撮影に当たった。

最終30回は、翌93(平成5)年4月4日付で、見開き2ページの展開で、左面を越後さんが「取材カバンを担当して」と延々と記している。

《約半年、アフリカまで足を延ばした取材の旅。当時の使節団の幹部、伊藤博文(31)、大久保利通(42)、木戸孝允(39)は、今の政治家と比べ若い。だが、欧米の文化、政治をいかに日本に導くか、といった純粋の真心と燃える情熱があった。使節団の生きざまを今の政治家たちこそ見習ってもらいたい》

◇

越後さんは強運の持ち主だった。横浜支局で事件記者として特ダネを連発、社会部に引き上げられたが、三億円事件を担当したあと、町田通信部。本人は「左遷」とふくれ顔だったが、その夏、初出場の桜美林高校が夏の甲子園大会で優勝した。その動静取材に同行したのは越後さんだった。

【甲子園で越後記者】の記事が連日、東京版に掲載された。

優勝戦は、延長11回の死闘だった。4-3でPL学園を降した。

青春〝満開〟

〝無欲と粘り〟誇らか桜美林

わき返る町田市、熱闘2時間43分

夏の甲子園大会は、ことし第100回。それを記念して朝日新聞はベストゲームを1ページ特集しているが、4月21日付でこの試合を取り上げている。

60年ぶりに東京に優勝旗

初出場で校歌を5回も

◇

仙台支局長時代、アップジョン医学記事賞(1988年、第7回)を受けている。

宮城版に「生きていくために――腎臓病を考える」を1年間にわたって連載したのである。企画は、越後さんの発想だった。

親しくしていた国分町の飲み屋のママとその家族が腎臓病の治療で難儀していることを知って、入社3年目の石川健次記者(現東京工芸大学教授)に取材を命じた。

「連載は約1年で、全部で50数回のうち1回を除いてすべて私が書きました。連載が始まってからは、越後支局長は時折、内容にアドバイスをする程度でしたが、むしろ夜な夜な国分町に連れて行っていただいて、連夜、激励と酒の日々でした」と、石川教授は懐かしむ。

越後さんというと、強面の事件記者と思われがちだが、鋭い感性を持つ、社会派記者であった。歌はうまいし、踊りはジルバはお手のもので、タンゴもフロアいっぱいを使って踊った。酒も強かった。

住んでいた浦安で暮れに「第九」の演奏会を開き、夫婦して合唱団に加わった。「記者の目」を書いている(1990年12月11日付)。

第九は、まちづくりの大合唱

浦安に響いて9年

新旧住民がハーモニー

駆け出しの長野支局で一緒だった大島幸夫さん(80歳)は、「3ナンバーの男」と評した。「排気量が大きい。発進力も馬力もデカい」と。

(堤 哲)