2020年6月19日

「400字7、8枚は2時間で書きます」と藤原章生記者

6月のZoom二金会の講師は、編集委員の藤原章生さん(59歳)だった。

事前に幹事さんから知らされた「藤原さんの過去記事」をクリックすると、とんでもない量の署名記事が溢れ出た。

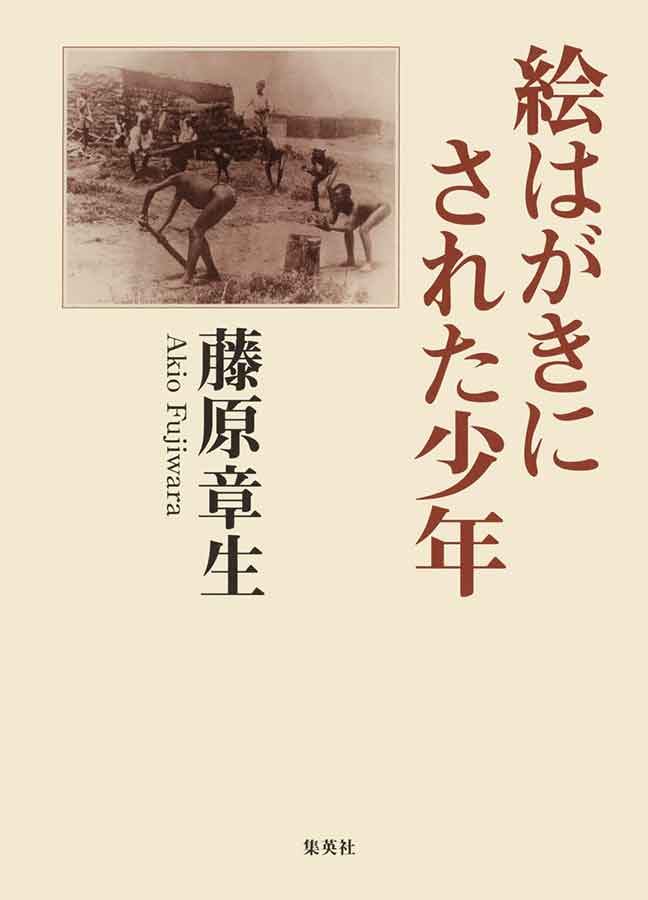

まず略歴。《1989年、鉱山技師から毎日新聞記者に転職。長野、南アフリカ、メキシコ、ローマ、郡山市に駐在し現在は東京で夕刊特集ワイド面に執筆。2005年、アフリカを舞台にした本「絵はがきにされた少年」で開高健ノンフィクション賞受賞。主著に「ガルシア=マルケスに葬られた女」「資本主義の『終わりのはじまり』」「湯川博士、原爆投下を知っていたのですか」など》と自己紹介している。

高校時代から山岳部にいた「山屋」である。北海道大工学部資源開発工学科を1986年に卒業して住友金属鉱山入社。3年後、新聞記者に転身した。

二金会当日(6月12日)の夕刊は、2、3面見開きで藤原原稿が占拠していた。

右面は、故大島渚監督の二男、大島新監督(50歳)の映画《「なぜ君は総理大臣になれないのか」を見て考える》。衆議院議員・小川淳也さん(49歳)を追ったドキュメンタリーだ。

左面は、ルワンダの義肢装具士 ルダシングワ真美さん《人助けではなく一つの愛》。

いずれも全10段の長尺原稿である。

夕刊特集ワイド「この国はどこへ コロナの時代に」では、慶大教授・ヤフーCSO(チーフストラテジーオフィサー)安宅和人さん(52歳)▽心理学者・小倉千加子さん(68歳)▽作家・山崎ナオコーラさん(41歳)▽社会学者・大澤真幸さん(61歳)を取り上げた。

さらに遡ると、元東大教授・橋都浩平さん(74歳)▽評伝江藤淳の著者・平山周吉さん(68歳)▽イタリア人作家ジョルダーノさん(37歳)▽詩人谷川俊太郎さん(88歳)と、谷川さんの詩をイタリア語に翻訳・出版しているマルティーナさん(33歳)との対談。

取材対象が幅広い。女優で「ねむの木学園」の宮城まり子さんが93歳で亡くなると、その評伝まで書いている。

そのうえ毎週土曜日には「ぶらっとヒマラヤ」をデジタル毎日に連載している。毎回かなりの長文で、すでに20回を超えた。

とにかくよく書く。「ぶらっとヒマラヤ」でこう明かしている。

《紙の時代には週平均2500字、月に1万字程度だったのが、デジタルだとこの5倍はいけて5万字》

Zoom講演の中で、記事を書くスピードに、ついてこう話した。

「400字7,8枚は2時間で書きます」

びっくりした。こちらは鉛筆なめなめ(表現が古すぎるか)、その倍は優にかかる。

そして、こうもいっている。《テーマや取材対象について読み込む時間が全体の80%で、10%をテーマのさらなる絞り込みや問題提起に充て、実際のインタビューと原稿書きはそれぞれ5%といったあんばいだ》

事前取材に時間をかける。書くのは、ほんのわずかの労力を注ぎ込むだけなのである。

◇

まさに縦横無尽の活躍ぶりである。

昨年6月の夕刊ワイドにこんな記事があった。

《「元気をもらった」「勇気をもらった」という表現を改元前後の街頭インタビューでやたらと耳にした。……「元気や勇気は『もらう』ものではなく、自ら『出す』ものではないか」と突っ込みたくなる。いつごろから、なぜ広まったのかを探った》

この記事に元東京本社編集局長、スポニチ社長・牧内節男さん(94歳)が反応した。

実は、その前年、2018年の毎日新聞OB同人誌『ゆうLUCKペン』(第40集)の刊行パーティーで、元サンデー毎日編集長の今吉賢一郎さん(1961年入社、今月83歳の誕生日を迎える)が「よく元気をもらいましたというが、元気は出すものである。もらうものではない」と問題提起をしていた。

《それから1年ほど経って毎日新聞夕刊が「元気をもらう」「勇気をもらう」という言葉を取り上げた。「元気をもらう」という言葉が使われたのは昭和61年4月11日号の写真週刊誌「フライデー」が初めてだという。元気は出すもの。勇気も出すもの。もらうものではない。明らかに誤用である》=「銀座一丁目新聞」2019年(令和元年)11月10日号「茶説」。

◇

私が藤原章生ヨハネスブルグ特派員を知ったのは、1997(平成9)年11月4日夕刊1面のトップ記事だった

連載「ある写真家の死」の第1回。1994年、「ハゲワシと少女」という写真でピューリッツァー賞を受賞した写真家ケビン・カーターが授賞式からわずか2か月後に自殺した。33歳だった。何故か。その背景を取材現場に同行したフォトジャーナリストのジョアオ・シルバさんの証言から構成している。

その年の4月から、私は某短大のジャーナリズム学科で非常勤講師をしていた。講座名は「写真取材法」。社会部の先輩天野勝文さんからの紹介で、「写真撮影法」だったら引き受けることはなかった。

「ハゲワシと少女」は恰好なテーマだった。

「ある写真家の死」は5回連載で、第3回開高健ノンフィクション賞に輝いた『絵はがきにされた少年』(2005年集英社刊)の巻頭を飾っている。

今回、改めて手にしたら、題名となった『絵はがきにされた少年』に社会部で一緒だった石川貴章クン(2001年没、45歳)が出てきた。

98年3月23日(月)付毎日新聞国際面の特集「20世紀を変えた—情報100年」を編集する際のやりとりである。デスクと兵隊の関係だった。

石川クンは80年入社だから、藤原さんの9年先輩だ。そのうえ都立上野高校の先輩後輩だった。

石川デスクの無理難題に藤原特派員は応えるが、この特集は唐突な印象である。国際面は毎週月曜日に「百年を生きて 家族の20世紀」を連載していた。それを休載して、おことわりを載せている。

《20世紀を情報などをキーワードに振り返る特集を適宜、掲載します》

縮刷版を探したが、2回目が載ることはなかった。石川クンがその年の7月にローマ特派員になったためかも知れない。

(堤 哲)