2020年10月14日

ときの忘れものブログ:平嶋彰彦のエッセイ 「東京ラビリンス」のあとさき その5

文・平嶋彰彦

この連載は毎月14日に更新されます。下記のURLで検索を

http://blog.livedoor.jp/tokinowasuremono/archives/53429085.html

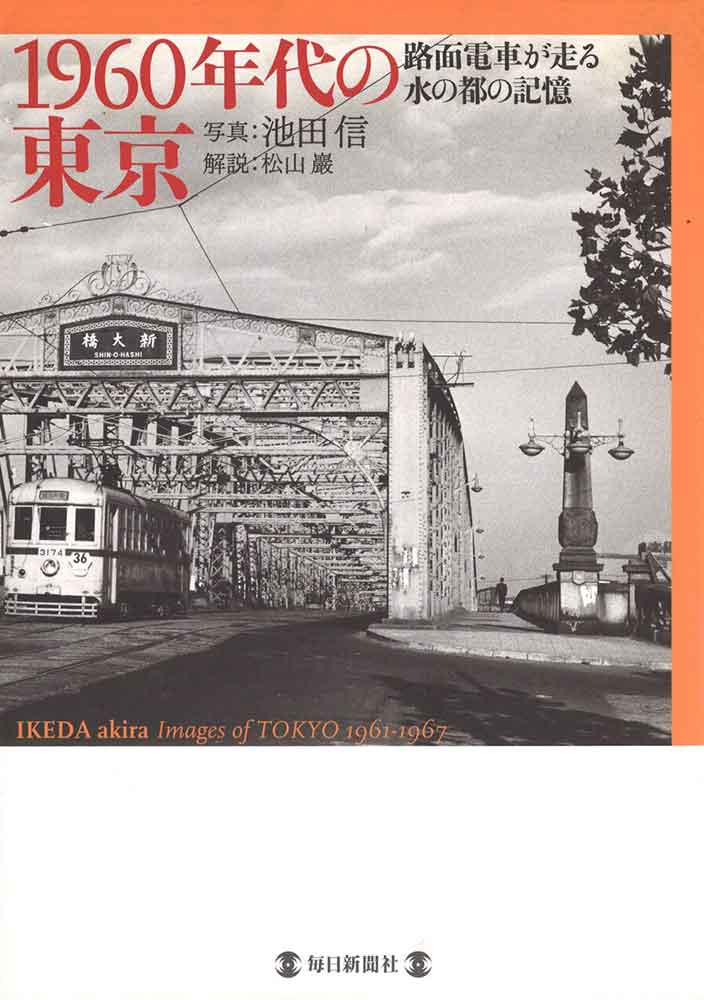

その5 『1960年代の東京 路面電車の走る水の都の記憶』――池田信の眼差し

文 平嶋彰彦 写真 池田信

最初は『みなと写真散歩』という写真資料集を再編集したら、出版企画として成立するのではないか、ということだった。この写真資料集は港区内の街並み2253カットをまとめたもので、1968年に自費出版された。著者の池田信は日比谷図書館の元資料課長で、亡くなった後、原稿に使ったプリントは遺族から毎日新聞社に寄贈されたとのこと。

問題は撮影範囲が港区だけでは、営業的な吸引力に欠ける点にあった。しかし、話を聞いていくと、プリントだけでなく、撮影フィルムも寄贈され、情報調査部のアーカイブセンターで、デジタル化を進めているという。だったら、『宮本常一 写真・日記集成』と同じように、撮影フィルムの一切合切を自分の目で見てみたい。もし、ものになりそうであれば、私にこの本の編集を任せて欲しいと申し出た。

撮影フィルムを調べてみると、『みなと写真散歩』に掲載したのはごく一部で、撮影地は港区ばかりでなく、伊豆七島を除く都内のほぼ全域に及んでいた。また撮影期間は1961年から1972年までだが、写真の大半は東京オリンピックのあった1964年までに集中していた。目を通したのは、たしか35ミリフィルム200本前後で、撮影フィルムには密着写真が添付され、3分の2強のカットに撮影地と撮影年月日が書き込まれていた。

池田信は『みなと写真散歩』のはしがきで、東京の町を写真に撮るようになったいきさつを次のように書いている。

「昭和36(1961)年、気がついて見ると、オリンピック東京大会準備の為ということで、東京の町は俄かに且つ極端にその容貌を変えはじめました。(中略)私は都立日比谷図書館で資料を預かる立場にあり、毎日そこで管理している東京資料やその他の古い資料をながめているうちに、まだ明治や大正の俤をいくらか残している東京の姿を記録しておいたらと考えるようになりました」

1961年11月、池田信は渋谷の東横デパート屋上から、並木橋方面と宇賀川町方面の俯瞰写真を撮っている。そのあと、渋谷駅の南側で渋谷川の埋立工事を撮り、さらにそのあと、渋谷駅北側の宮益橋から渋谷川の上流方向の景色を撮っている。

ルーペで覗くと、宮益橋から上流は、まだ埋立工事が始まっていない。水が流れているのである。思わず目を見張った。探しあぐねていた落とし物が見つかったときの感じと言えば分かってもらえるだろうか。右岸はのんべい横丁で、左岸は渋谷東映。奥に見えるのは宮下公園である。『昭和二十年東京地図』の取材で、ここから約600メートル下流の並木橋から渋谷駅方向を撮ったことがある。のんべい横丁もそのときに撮っていて、すぐ傍をかつて渋谷川が流れていたことは、同行取材した西井一夫から聞いていた(註)。

ところで、池田信が高所から撮った写真は、このとき以外には見当たらない。並木橋方面を撮ったカットには渋谷川の工事現場も写っているが、彼の主な関心は宇田川町方面の遠景にあったに違いない。そこには東京オリンピックの国立代々木競技場や選手村の建設予定地があった。戦時中までは陸軍代々木練兵場だったところで、戦後はGHQに接収され、ワシントンハイツと称する米軍の居住施設になっていた。日本に返還されるは、これより2年後、オリンピックの1年前である。

ワシントンハイツ西側の縁に沿って流れていたのが宇田川(河骨川)で、渋谷川の支川である。宇田川はそれより井の頭通りへ出て、現在の西武デパートのA館とB館の間を流れたあと、JR山手線を潜った先で、写真を見れば分かるように、渋谷川のもう1つの支川である隠田川と合流していた。

大正元(1912)年に発表された小学校唱歌の「春の小川」は、国文学者の高野辰之が代々木八幡の自宅近くを流れるこの川をモデルに作詞したと言われる。渋谷川とその上流である宇田川に沿った景色は、「明治や大正の俤をいくらか残している東京の姿」であり、池田信にとって東京の原像となる水辺の景観の1つだったのではないかと思われる。

年末年始の休暇に入ったその年の12月29日から大晦日までの3日間、皇居内濠に沿った丸の内のオフィス街と、首都高の埋立工事や架橋工事の進む外濠・京橋川・楓川・日本橋川沿いの有楽町・銀座・京橋・日本橋などの街並みを、池田信は精力的に写している。

そのなかに丸の内仲通りの三菱3号館の角で撮った印象的なカットがある。このあたりは、連載その4で述べたように、中世までは日比谷入江と呼ばれる海岸線だった。徳川家康の関東入府(1590年)以降に埋め立てられ、江戸時代には大名屋敷が建ちならんでいたが、明治時代になると三菱財閥に払い下げられ、ジョサイア・コンドルや曾禰達蔵によりイギリス風の様式に統一された赤レンガ造りのオフィス街が建設された。

3号館の竣工は1894年である。それにたいして渋滞する自動車とそれをかき分けるように道路をわたる女性の服装や髪形は、明らかに1961年当時のデザインである。彼女が悴んだ手を合わせて向かおうとする、あるいはたんに通りすがるだけかも知れない石焼イモ屋にたいする私たちが持つ歴史的イメージは、三菱3号館の時代よりもっと古い。おそらく江戸時代の後期まで遡るものである。この写真のどこが面白いかといえば、まるで底引き網で漁をするように、一つの画面に重層するいくつもの歴史的時間がまるごと捕らえられているからである。

池田信が人物をスナップした写真は、200本前後のフィルムのなかで、わずか数カットに過ぎないが、そのうちの5カットを見開きで載せている。狙って撮ったというよりも、通りすがりのあいさつ代わりといった感じの撮り方なのだが、どのカットも画面の隅々まで目配りが利いていて、人を引きつけて離さない何かを感じさせる。

そのなかでもとりわけ私が好きなのは、1963年4月に六本木で撮った金魚売りのカットである(ph3)。正面はアルゼンチン大使館。こんなところをなぜ金魚売りが売り歩いているのか。しかも2人もそろって。その可笑しさと不思議さに引かれて、見開きで使うことにしたのだが、キャプションをつける段になって調べると、可笑しくもなければ不思議でも何でもない。私がこのあたりの歴史や地理について何も知らないだけのことだった。

このカットには撮影地の記載がなかった。アルゼンチン大使館の住所をたどると、現在は元麻布2丁目に移転しているが、この当時は六本木6丁目11にあったことが分かった。大使館の塀の角に「北日ヶ窪分譲住宅入口」の標識がある。現在の地図と見比べると、大使館跡もこの団地跡も再開発されて、なんと言うべきか、六本木ヒルズの一角になっている。

肝心の金魚についてだが、南側に坂を下ったところは旧地名で南日下窪町と呼ばれ、その辺りでは、高台からの下水(したみず)や湧き水を利用して、江戸時代から金魚の養殖が盛んだった。窪地一帯には金魚池があちこちにあって、六本木ヒルズの建設が始まる直前まで、その一部が営業を続けていた、いうことである。

撮影フィルムから写真を選ぶのは、理屈よりもどちらかと言えば勘が頼りである。しかし、キャプションは意味や理由が分からないと埒が明かない。そこで資料にあたる。写真の撮られた背景を探っていくと、池田信という写真家の人物像がおのずと見えてくる。

池田の撮った東京には、自分が生まれ育ったわが町という想いに連なる眼差しが感じられる。池田は1911(明治44)年の東京生まれで、第一東京市立中学校(現在の九段高校)を卒業した。それ以上のことは分からないが、ちゃきちゃきの江戸っ子、生粋の東京っ子ということだろう。しかも東京都の職員だった。とうぜんと言えばとうぜんかも知れない。

池田がこだわったのは、先に触れたように、彼自身の言葉によれば、「まだ明治や大正の俤をいくらか残している東京の姿」だった。明治以前の江戸でも昭和の東京でもなく、明治や大正の東京だと言っているのが見逃せない。

というのも、関東大震災が起きたのは1923(大正12)年で、池田が12歳のときである。東京は1945(昭和20)年にも米軍の大空襲があり、やはり壊滅的な被害をこうむった。したがって、「明治や大正の俤」というのは、彼が子どものころに目の前で直に見た「路面電車が走る水の都の記憶」ではなかったかと想像されるのである。

そういう意味合いから、表紙には隅田川に架かる新大橋の写真を使った。このアールヌーボー風のいかにも瀟洒なデザインの橋は1912年の竣工で、それから間もなく市電(都電)も開通した。関東大震災にさいしては、1万人以上の罹災者がこの橋の上に避難して、九死に一生を得たと伝えられる。1977年、惜しまれながら現在の橋に架け替えられたが、池田の言う「明治や大正の俤」を残す象徴的な東京の橋だった。

この写真集についてはもう一つ書いておきたいことがある。

編集制作にあたって頭を抱え込んだのは、引き伸ばし暗室がなくなっていたことである。『宮本常一 写真・日記集成』のように、自分でプリントが出来なくなっていた。寄贈されたプリントは画質が悪く、もちろんプリントの外注は予算的に論外だった、

仕方がないので、写真選びとページ構成は、撮影ネガと密着写真を頼りに、パソコンのExcel上でおこなった。それだけではすまなかった。印刷にさいしても、印刷所に頼み込んで、プリント見本をつけないまま、ネガフィルムから直接スキャニングしてもらう、という乱暴な方法をとった。仕事に苦労はつきもので、泣き言をいっても始まらないが、自分が時代錯誤のカメラマンであることをつくづくと思い知らされた。

(註)連載その1「『昭和二十年東京地図』と西井一夫」を参照。

写真は『1960年代の東京 路面電車の走る水の都の記憶』(毎日新聞社、2008)からの転載。

(ひらしま あきひこ)