2025年8月7日

「戦後80年に想う」②

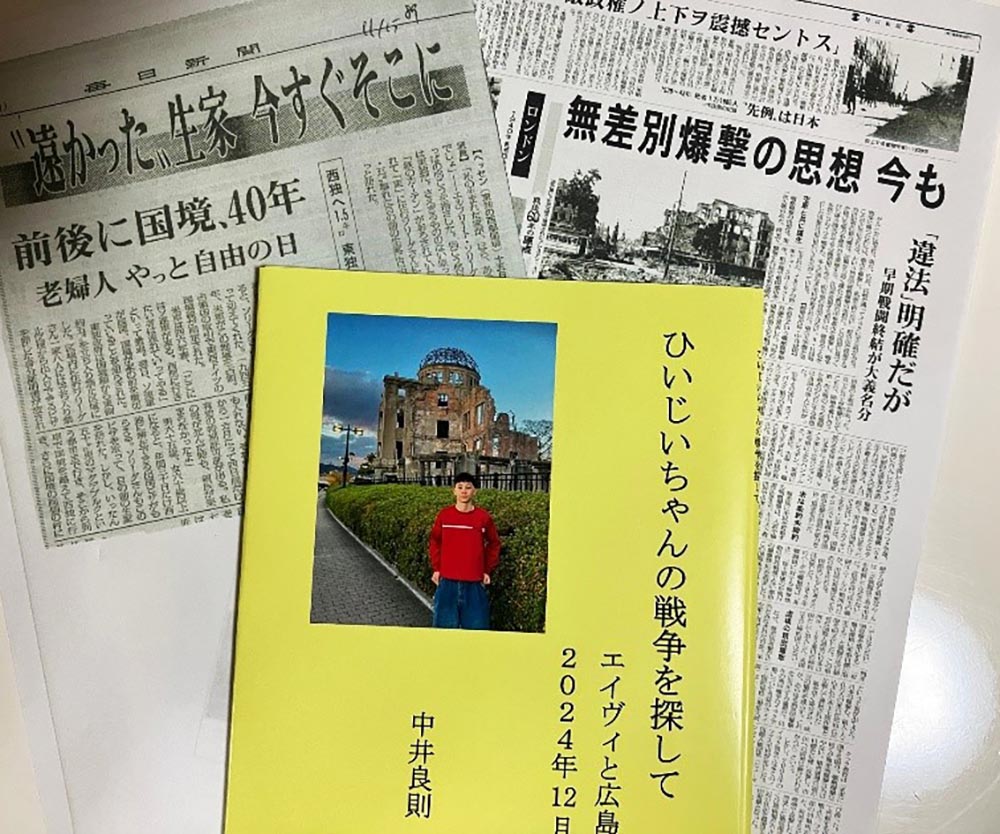

「ひいじいちゃんの戦争を探して」(中井良則72歳)

振り返ると、ずっと戦後企画をやっていたのかもしれない。毎日新聞社に入った1975年は戦後30年企画に少しだが参加した。20年前の2005年は「戦後60年の原点」と題した大型企画に加わった。そのたびに、「戦後企画はこれが最後だろうな」と先輩に言われたものだ。話を聞ける戦争体験者は次の機会にはいないかもしれない、と記者ならだれでも覚悟する。それでも、日本の新聞から戦後企画が消えることはない。新聞社はもう辞めたが、記者になって50年目となる今年2025年は、一人で戦後企画をやり小さな本にまとめた。

私たちの世代にとって同時代の戦争はベトナム戦争だった。入社した1975年4月はその最終局面で、1か月間の研修期間はサイゴンから米国人や南ベトナム人が死にものぐるいで脱出するニュースが大きな扱いだった。サイゴンが陥落したのは4月30日。横浜支局に赴任したのは翌日の5月1日だった。

その夏、社会面で戦後30年企画の連載が組まれた。神奈川県大磯町にあるエリザベス・サンダース・ホームがテーマの一つになった。占領軍兵士と日本人女性の間に生まれた孤児を保護し、育てた施設だ。私が指示されたのはホームで育った人を探し、戦後30年間の人生を取材せよ、というもの。結婚し子供もいるトラック運転手を見つけ、記事になった。また、女性参政権が実現した戦後初の衆院選挙で当選した女性議員を訪ね、記事の一部に使われた。

社会部を経て外信部に移り、特派員に出ると戦後企画ではなく戦中企画になった。ロンドンにいたころは冷戦のさなかのヨーロッパがテーマだ。1989年の「ベルリンの壁崩壊」の直後、ベルリンからレンタカーを運転し東西ドイツ国境の東側の村まで行ったことがある。東ドイツ政府が設定した立ち入り禁止区域にある家を訪ねると、「この家に外国人が来たのは40年ぶりだね。先週だったら逮捕されていたよ」と驚かれた。家の横はフェンスで仕切られ、無人の原っぱに国境線が引かれていた。

翌年、メキシコ市に移ると、中南米のいくつかの国では左翼ゲリラと親米政府との内戦がまだ続いていた。1991年、エルサルバドルでゲリラ支配区の山村に潜り込み、ゲリラ司令官や村の人々の話を聞いた。23歳の女性ゲリラ兵士は「4歳の女の子がいる」と明かし「私たちが持てなかった未来を子供たちがいつの日か持てるように」と戦う理由を語った。

2001年、開票が混乱した末に就任したブッシュ(子)大統領はニュースがなく、ワシントンは凪(なぎ)のように静かな日々が続いていた。9月11日、飛行機が超高層ビルに激突する同時多発テロで、新しい戦争が始まった。車で支局に向かいポトマック川の橋にさしかかった時だ。ワシントンの官庁街から急ぎ足でバージニア州方向に歩くスーツ姿の男女と次々にすれちがった。みな、書類やカバンを大事そうに抱えている。官庁は閉鎖され、職員には避難指示が出た、とあとで知った。橋の向こうに見えるペンタゴンも標的となり煙が上がっている。「21世紀の難民はアメリカでこんなふうに生まれるんだ」となぜか納得した覚えがある。

2003年のイラク戦争は東京で外信部長だった。どの戦争報道も同じだろうが、この戦争でも、何が事実か、偽情報か、米軍の都合のいい発表なのかわからず、世界中のメディアが「戦争の霧」に迷い込んだ。特派員や記者によびかけたことがある。「米軍何キロ前進」「バグダッド陥落まであと何日」といったすごろくのような記事はやめる。中途半端な情報で初報を書かざるを得ないときもあるだろうが、事実を拾い集めできるだけ早く「1.5報」を紙面化する。毎日新聞はまだ体力が残っていて、複数の特派員団をバグダッドに送り続けた。人と金をかけて取り組めた戦争取材の最後だったのかもしれない。

2005年は郵政民営化選挙があったが、メディアにとっては「戦後60年」の節目の年だった。毎日新聞は毎月、2ページか3ページの紙面を確保し「戦後60年の原点」を連載した。取材各部や編集センターがチームを作り、青山の日本青年館で合宿し、紙面作りを議論した。東京編集局次長(総務)の藤原健さんがプロデュースした大型企画で、局次長の一人だった私が言うことではないが、出色の出来栄えだった。いま、毎日新聞デジタルで検索しても何も出てこないのは残念だ。60年前の出来事に合わせて毎月の特集テーマを選んだ。3月は都市空襲がテーマだったので、私は「無差別爆撃の思想 今も」を書き、10月は国連発足にあわせ国連と戦争の歴史を考える記事を出した。

毎日新聞時代の私にとって最後の戦争企画は、2008年のクラスター爆弾キャンペーンだった。私は論説委員だったが、外信部の連載を応援できたし、社説でも取り上げる機会があった。他紙はまったくといっていいほど書かなかった。クラスター爆弾禁止条約に日本が参加したのは毎日新聞の連載が読者に訴える力があったからだろう。

2025年5月、「ひいじいちゃんの戦争を探して」という61ページの本を作り家族に配った。戦争中、私の父は、広島県呉市広(ひろ)の広海軍工廠に徴用され働いていた。1945年5月5日、広は大規模な空襲で破壊され、父は米軍機の機銃掃射を受けながら走って逃げ、助かった。私の妻の父は広島市の広島工業専門学校学生で、1945年8月6日は爆心地から2キロの校舎で授業を受けていて被爆した。カナダに住んでいる14歳の私の孫を連れ、昨年12月、孫から見れば曾祖父となる二人が奇跡的に生き延びた現場を探し、歩き回った。旅の記録をまとめ、曾孫の視点で「ひいじいちゃんの戦争を探して」というタイトルをつけた。私の父が書いた回想録を再録した。妻の父は61歳で亡くなり子供たちに何も語り残さなかったが、妻の母が聞いていた体験談を収めた。広島平和記念資料館の承諾を得て写真アーカイブの被爆写真も掲載した。父の世代の戦争体験を、2世世代の私が4世の世代に引き継ぐ戦後企画、というわけだ。

戦後企画だけでなく、私は戦中企画や戦争企画の記事も書かなければならなかった。だが、どの記者も書いてほしくない記事がある。「戦前企画」だけは、だれも経験してはならない。

(2025年8月6日)

中井良則さんは、1975年入社。振り出しは横浜支局。社会部(サツ回り、警視庁、遊軍)を経て外信部。ロンドン、メキシコ市、ニューヨーク、ワシントンの特派員。イラク戦争の時は外信部長。2009年、論説副委員長で退社。公益社団法人日本記者クラブで事務局長・専務理事を務め、2017年退職。