2025年8月18日

「戦後80年に想う」⑤

消えた「原爆展」から30年が過ぎて(河野俊史69歳)

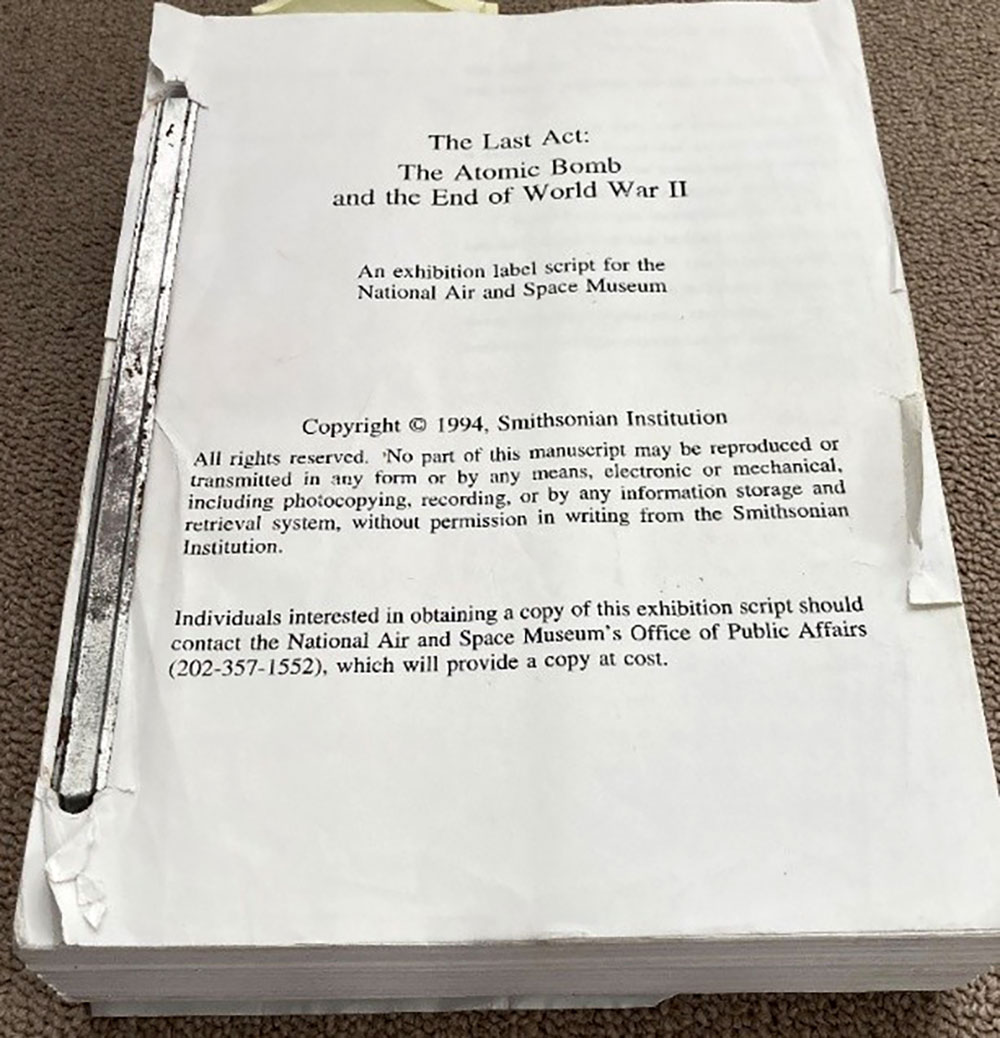

厚さ5cm余りの少し黄ばんだ資料が今も私の手元に残っている。30年前、米国ワシントンのスミソニアン航空宇宙博物館で開かれるはずだった「原爆展」の幻の展示台本(スクリプト)だ。タイトルは「The Last Act : The Atomic Bomb and the End of World WarⅡ」(最後の幕:原爆と第二次世界大戦の終結)。マンハッタン計画から広島・長崎への原爆投下に至る経緯に加え、破壊され廃墟となった街や被爆者の様子、展示予定の被爆資料(天使像や水筒、かんざし)、放射線障害の実態などが写真とともに詳細に解説されている。

戦後50年(1995年)の節目に、博物館は原爆投下に始まる「核の時代の半世紀」を客観的な視点から描き出す計画だった。しかし、スクリプトの内容は「日本が一方的な被害者のような印象を与える」と退役軍人団体や連邦議会の激しい反発を招いた。4回の修正のあげくスクリプトは葬り去られ、展示は広島に原爆を投下したB29「エノラ・ゲイ」の復元された胴体部分と乗員の回想ビデオのみに姿を変えた。原爆投下を正当化する根強い「原爆神話」の中で、博物館長は責任を取って辞任した。

当時の取材を思い出したのは、米国の世論調査機関ピュー・リサーチセンターが今年7月に発表した、ある調査データがきっかけだった。広島・長崎への原爆投下を正当化できるかという問いに、18歳~29歳の米国人の44%、30歳~49歳の同じく34%が「正当化できない」と答え、「正当化できる」という回答を上回った。とりわけ18歳~29歳の若い世代では17%も差があった。65歳以上まで含む全世代のデータでも「正当化できる」(35%)に対して「正当化できない」(31%)、「分からない」(33%)とほぼ拮抗した数字で、原爆投下への見方が割れていることがうかがえるという。興味深い数字だった。この30年の間に原爆神話に少しなりとも変化があったのだろうか。

原爆展が消えたあの年、私は広島・長崎の原爆投下任務にあたった米軍の第五〇九混成部隊の元乗員らを訪ねて回った。アリゾナ州スコッツデールで会ったフレデリック・ボック氏(当時77歳)は長崎に原爆を投下したB29「ボックスカー」の名前のもとになり、当日は原爆の威力を測定する僚機「グレート・アルティースト」の機長としてボックスカーに同行した。「2個目の原爆投下は必要だったのか」という問いに、ボック氏は「日本は全滅するまで戦い続けるのではという感じがあった。原爆が一個だけではないことを強い方法で示す必要があったし、降伏を急がせるためだった。沖縄や硫黄島の例でも明らかなように、米軍の本土上陸作戦があったら双方に多くの犠牲者が出ただろう。原爆が戦争の終結を早めたと信じている。多くの命が救われたと思う」と答えた。ただ、「当時、放射能の被害に関する認識はほとんどなかった。知っていたのは爆発そのものの威力と衝撃波、それに伴う火災だった」とボック氏は言った。

ボック氏は1989年に部隊の元同僚と広島、長崎を訪ねたという。平和記念公園やグラバー邸で日本の旅行者と一緒に写真を撮ったが、自分たちの身分は明かさなかった。広島では爆心地のすぐ近くで被爆した女性と話をした。「非常に感情を掻き立てられる経験だった」と静かに語った。

ボックスカーの副操縦士だったフレッド・オリビ氏(当時73歳)にはイリノイ州シカゴで話を聞いた。スミソニアン航空宇宙博物館に展示されたエノラ・ゲイが注目を浴びる一方で、ボックスカーはオハイオ州デイトンの空軍博物館の一角で静かに「余生」を送ってきた。オリビ氏は「戦争を終わらせた功績はボックスカーも同じなのに、もっと認められていいはずだ」と愛機をいとおしんだ。当時のことを「原爆投下の直前、地上のお年寄りや子供たちの姿が頭に浮かんだ。でも、この一発で戦争が終わるんだ、と祈るような気持ちだった」と振り返った。オリビ氏はイタリア移民の二世。第二次世界大戦では祖国も「敵」だった。それでも「米国人として戦ったことを誇りに思う」と迷いはない。スミソニアンの原爆展問題では日本の戦争責任をはっきり指摘するよう求めて2万人分の署名を集めていた。

広島へは原爆測定機の機長として、長崎へはボックスカーの機長として両方のミッションに参加したチャールズ・スウィニー氏(当時75歳)にはマサチューセッツ州ボストン郊外の事務所に電話で取材を申し込んだ。数日後、代理人の男性から返事があり、「2時間の取材で1万ドル(当時のレートで約88万円)が必要」と言われた。金銭を要求されたのは初めてだったが、とても常識的な金額とは思えず、丁重に辞退した。スウィニー氏はその直前、原爆展問題をめぐる議会公聴会で「日本は自分の国が戦争中に行ったことについて健忘症になっている」と痛烈な批判を浴びせていた。最初から取材は受けたくないと思っていたのかもしれない。

原爆投下任務の「主役」だった元乗員たちが自らのミッションに否定的なことを言うはずもないし、彼らの言葉が戦後の米国の原爆神話を象徴しているのだろう。そんな中で出会った一人の元乗員のことを私は今も忘れない。

「原爆投下がなくても戦争は終わっていた。米国は落とす必要のない原爆を使って、世界を核の恐怖に巻き込んだ」。ニューヨークにほど近いニュージャージー州ショートヒルの自宅で、エルズワース・キャリントン氏(当時70歳)はそう切り出した。広島への原爆投下の当日、キャリントン氏は天候偵察用のB29「ジャビット3」の副操縦士として小倉(福岡県)に飛んだ。広島への投下が不可能な場合に備え、代替候補地の天候を報告するのが任務だった。小倉上空は晴れ渡っていた。原爆投下の30分前、エノラ・ゲイにその旨を暗号連絡してテニアン島の基地にUターンした。広島の南約250キロで後部座席の砲手がキノコ雲の先端を目撃した。「私には原爆のことは何も知らされていなかった。歴史を変えた日だったのに、機上でうたた寝してしまうほどだった」と振り返る。

疑問を感じ始めたのは、戦後、エール大(国際関係論専攻)に復学してからだ。「どうして最初の標的に市民を選んだのだろう。日本を威嚇して降伏させるだけなら、物を破壊してみせるだけで十分だったのに」。その思いはニューヨークの証券ブローカーとして働くうちに決定的になった。日本の外交官と結婚したグウェン・テラサキさんが戦争末期の日本の生活を描いた「ブリッジ・トゥー・ザ・サン(太陽にかける橋)」という本で、米軍の本土上陸作戦に備えて市民が竹やりで応戦しようとしていたことを知った。「それほどまで追い詰められていた日本になぜ?」。引退生活に入ると、マンハッタン計画や公文書の研究を通じて歴史家のグループとも意見を交わし、1991年、原爆投下を告発する手記を23の雑誌社に投稿した。でも、どこからも返事はなかった。

キャリントン氏の立場は原爆神話が支配する退役軍人の中では「異端」だろう。しかし、歴史家や平和団体に限らず、五〇九部隊の内部にまで異論が存在することに、半世紀という時間の経過を感じたものだ。 あの年の7月16日、米国が世界初の原爆実験を行って50年となる日を私は当時の実験場となったニューメキシコ州アラモゴードの「トリニティー・サイト」で迎えた。砂漠の中に立つグラウンド・ゼロ(爆心)の記念碑前には夜明け前から反核・平和団体のメンバーらが集まり、核廃絶を求めて抗議行動を展開した。その中には広島の被爆者の姿もあった。核爆発が起きた午前5時29分45秒(米山岳部夏時間)、千羽ヅルを掲げた米国人女性が静かに記念碑の脇に立った。地元ニューメキシコ州と広島、長崎の子供たちが一緒に折ったものだという。一方で、記念碑の銘板に、血を象徴する赤い液体をかけた男性が憲兵隊に拘束される騒ぎもあった。平和団体が持ち込んだ放射能計測用のガイガー・カウンターはガー、ガーと音を立て、針がわずかに振れていた。

戦後50年を迎えた広島の平和記念式典の実況中継はワシントンのリンカーン記念館前で聞いた。米国の市民団体が日本時間の6日午前8時15分に合わせて、ここで追悼集会を開いたからだ。激しい夕立の中で核廃絶を祈る人々の姿を見ていると、米国の原爆神話にも地殻変動の兆しを感じたものだ。スミソニアン航空宇宙博物館の原爆展は事実上の中止になったものの、初めて表面化したともいえる原爆論争はそれまで全く無関心だった人々の目をこの問題に向けさせた。タクシーに乗ると原爆をめぐるラジオの討論番組が流れ、書店には原爆ものの新著が山積みされていた。広島・長崎の原爆忌に合わせ、米国内のメディアの報道もピークに達した。 取材先でよく米国や他国の記者から逆取材された。トリニティー・サイトに近いニューメキシコ州アルバカーキの原爆博物館ではテキサス州ヒューストンのテレビ局から「日本の戦争責任と原爆投下」についての感想を収録された。エノラ・ゲイの胴体部分が展示された航空宇宙博物館では韓国人記者から「もし日本が米国より先に原爆を開発していたら、使わなかっただろうか」と質問された。原爆の「被害者」である一方で、戦争をめぐる日本の「加害者」としての責任を問う視線を至るところで感じた。原爆の正当性をめぐる米国の論争もそこを冷徹に見据えていた。

あの年から8年後、エノラ・ゲイはすべての修復作業を終え、ワシントン郊外に建設された航空宇宙博物館の別館に展示された。1960年に解体されて以来43年ぶりにB29爆撃機は元の姿を現した。翌年の2004年8月に広島、長崎の被爆者4人がそこを訪れ、2度目のワシントン勤務に就いていた私も同行した。銀色に輝く機体を目の当たりにした小峰秀孝さん(当時63歳)は「何と美しい飛行機だろう。それがあんな残酷なことをしたとは。エノラ・ゲイは本当は人殺しが嫌だったのではないか」とつぶやいた。その繊細な言葉が胸にしみた。米側の平和団体の取材要請にもかかわらず、米メディアはどこも来なかった。

それからさらに20年余り、若い世代の多くが広島・長崎への原爆投下を「正当化できない」と答えた今年7月のピュー・リサーチセンターの調査結果である。ロシアのプーチン大統領がウクライナへの軍事侵攻をめぐり核兵器の使用も辞さない構えを示して欧米側を威嚇したことや、イランの核開発疑惑、さらには予測不能のトランプ米大統領の行動など現在の国際情勢も影響しているのかもしれない。ただ、80年という時間の経過は確実に戦争の記憶と原爆神話を希薄なものにしつつあるのだろう。

スミソニアン航空宇宙博物館は戦後80年の今年、「空における第二次大戦」の展示の一環として、原爆投下後の広島と長崎の街の写真を展示する計画だったという。しかし、2月になって博物館の大規模改修工事が続いていることを理由に写真展示を来年に延期したそうだ。その理由を信じたい。30年前の騒ぎは繰り返してほしくない。

◇

河野俊史さんは、1978年入社。仙台支局から社会部、ワシントン・ニューヨークの特派員、社会部長、編集局長、大阪本社代表を経て2021年までスポーツニッポン新聞社社長。25年から東京毎友会会長。