2022年8月15日

8月のジャーナリズムで思い出す池田一之さん

——口の悪い友人は、私のことを「三八(さんぱち)で暮らすよい男」という。「三」は東京大空襲の《3・10》の三月であり、「八」はヒロシマ・ナガサキではじまり、敗戦記念日の《8・15》で終わる八月である。昭和ひと桁生まれで、戦争中、少年期を過ごした私は、毎年、この時期になると、当然のことのように「戦争」「平和」をテーマとした原稿を書き続けてきた。

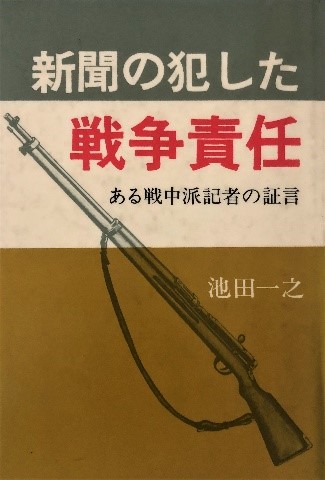

これは社会部旧友池田一之さん(1998年没69歳)の著書『新聞の犯した戦争責任—ある戦中派記者の証言』(経済往来社1981年刊)の書き出しである。

あとがきには、こうある。

——小・中学生の少年期、皇国史観にがんじがらめにされ、侵略戦争を聖戦と信じて疑わなかった愚かな己に対する憤り。それと一九四五年、東京と千葉市で二度もB29によって家を焼かれた、惨めな体験…。

——B29爆撃による被災の時点で、私はまだ十六歳の少年であった。その二年前、父は病死しており、私たち母子五人は、家を焼かれる度に一片の罹災証明書を後生大事に、安住の地を求めてさまよわなければならなかった。国鉄駅の構内で夜を明かしたこともある。

——こういうかつて少年期に体験した「戦争」も私の新聞記者生活のエネルギーの源泉となった。

終章には、毎日新聞東京本社発行の1946年以来の8月紙面の戦争・平和に関する原稿、連載企画の見出しを再録している。1975年まで30年の記録が載っているが、ひとまわり小さい活字で上下2段組み、71ページに及ぶ。

1953年入社の池田さんとは社会部でほんのわずかだったが一緒だった。その後、池田さんは学芸部に移り、デスク・編集委員として活躍、退職後、母校明大政経学部の教授となった。『記者たちの満州事変—日本ジャーナリズムの転回点』(人間の科学新社2000年刊)の著書もある。

(堤 哲)