2025年11月17日

藤田修二さんが「エモい報道」考をFacebookに

65年入社、元大阪社会部の藤田修二さんが以下の記事をFacebookにアップした。

藤田さんは、毎日新聞が1977年に新旧分離をした際の毎日労組新聞対策特別委員長。「編集綱領」に「開かれた新聞」をうたった。67入社嶌信彦さんは『私のジャーナリスト人生』(財界研究所2024年刊)で《「毎日新聞編集綱領」は、毎日新聞の宝だと思う》と書いた。

藤田さんは昨年解散した「ジャーナリズム研究 関西の会」の幹事を長い間務めた。

◇

——僕も気になっていた事柄なので掲題書を読んだ。

どういうことかと言うと、「エモさ」=エモーショナル=情緒的な記事が近頃の新聞には多すぎるというのだ。例えば地元で愛された店が閉店するといったエピソードを大きなスペースを使ってストーリー仕立てにする。その分、紙面には限りがあるからもっと必要だったかもしれない記事が掲載されない。

著者の西田亮介・日大教授は、新聞業界で初めてつくられた第三社機関である毎日新聞の「開かれた新聞委員会」の委員であり、以前は朝日新聞の紙面批評を担当したこともある、業界事情に詳しい人だ。

僕も「前だったら地方版(地域面)の2段か3段扱いのネタなのに社会面や1面でこんなに長々と書くことなのか」と思うことも時にある。どうしてこうなったのか、新聞社も行うデジタルニュースとの関係、さらには民主・自由な社会のインフラとして絶対に必要な報道、その中でも重要な新聞を存続させるための施策などを、対談、座談会も含め論を展開している。

座談会の中で、毎日新聞の大治朋子専門編集委員は「エモーションとデータは車の両輪です。それぞれのレシピを極めていくことは、知識と経験が必要で、付け焼刃では到達できない。だからこそそこにメディアが生き残る道があると思います」と発言している。

新聞の現役・OBの皆さんはどう思っておられるかなあ。

◇

毎日新聞は読書面(8月16日付)で文芸評論家・三宅香帆さんが取り上げている。

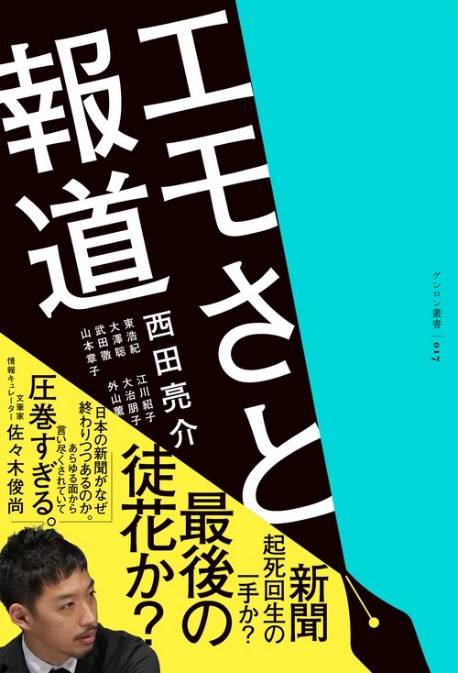

——社会学者・西田亮介による新著『エモさと報道』(ゲンロン・2200円)は、この国のジャーナリズムの未来を鋭く問う一冊である。

「エモい記事」とは何か。新聞報道において、エモーショナルに訴える一人称文体や個人の物語を利用するものの、その背景にあるはずのデータやその記事を掲載すべき社会的意義が希薄で、主観的な文脈だけが際立つ記事のことである。誤解なきように書くと、著者はそのような記事を全面否定しているわけではない。新聞記者のマンパワーが限られ、さらに夕刊が減ったり新聞の購読者数も少なくなったりしているなかで、「エモい記事」が本当にこれだけ掲載される必要があるのか、より重要な報道や分析が軽視されていないか、と訴えているのだ。つまり報道は、土台となる社……

ここから先は有料会員でないと、残念ながら読めません。

(堤 哲)